Percebi tarde demais que alguns personagens não são criados, são encontrados. Eles aparecem como quem já estava ali, esperando apenas que alguém tivesse a imprudência de lhes dar nome. A partir desse momento, o autor perde o controle, mas ganha companhia.

Stephen King entendeu isso com Holly Gibney. Ela começou pequena, quase deslocada, e terminou ocupando um espaço que não pede licença. King não a empurra para dentro das histórias; ele abre a porta. Holly entra, senta, observa o mundo com aquele misto de fragilidade e rigor moral, e passa a existir com uma autonomia que nenhum escritor saudável deveria tolerar. Mas tolera. Porque amar um personagem é aceitar que ele não pertence mais a você.

Holly diz o que King ainda quer acreditar sobre humanidade. Por isso ela retorna. Por isso cresce. Não por estratégia editorial, mas por necessidade íntima. Ela funciona como uma consciência que insiste em sobreviver dentro de um mundo cada vez mais cínico. E, quando isso acontece, o livro deixa de ser produto e passa a ser vínculo.

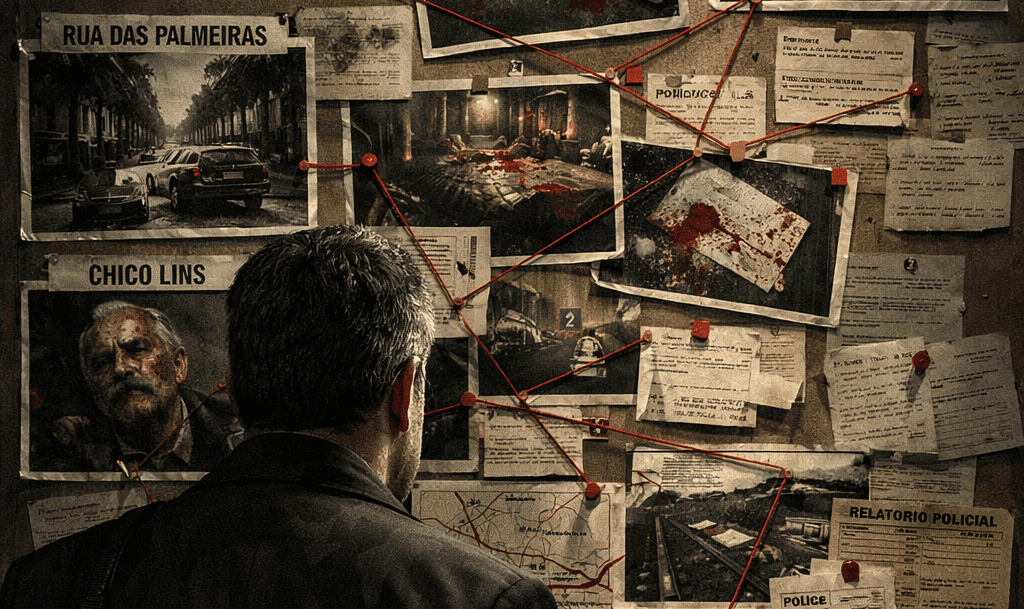

Eu entendo esse apego. Douglas Navarro não surgiu como protagonista; surgiu como incômodo. Um homem que atravessa O Décimo Primeiro Mandamento carregando culpa, lucidez e pecado na mesma mochila, sem jamais pedir absolvição. Tentei conduzi-lo, e ele resistiu. Tentei suavizá-lo, e ele endureceu. Douglas não aceita atalhos narrativos nem redenções fáceis. Ele cobra coerência. E cobra caro.

Há um perigo real em amar um personagem. O autor oscila entre protegê-lo demais ou puni-lo com um rigor quase cruel. Em ambos os casos, a intenção é a mesma: não traí-lo. King sabe disso quando expõe Holly ao pior do mundo sem jamais retirar dela a dignidade. Eu sei disso cada vez que Douglas me obriga a escrever cenas que eu preferiria evitar.

No fundo, personagens assim são espelhos mal-educados. Revelam o que não sabemos dizer em voz alta. Fazem escolhas que não teríamos coragem de fazer, mas enfrentam dilemas que reconhecemos imediatamente. O pacto é silencioso: eu te escrevo, você me revela.

Talvez seja essa a diferença entre escrever uma história e conviver com alguém que só existe porque foi escrito. Alguns livros terminam. Outros continuam vivendo dentro do autor, exigindo retorno, atenção e fidelidade.

E talvez a prova mais honesta de que uma obra deu certo não esteja nas vendas, nem nas críticas, mas nesse detalhe incômodo: quando o autor percebe que nunca mais conseguiu se despedir de alguém que inventou.